历史文化街区60什么叫历史文化遗产

信息来源:互联网 发布时间:2023-08-14

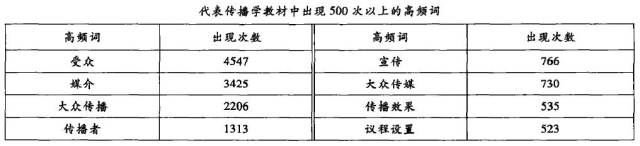

讨论新闻传播学名词,“大众传播”(mass communication)肯定是个绕不过去的概念。在中国传播学发展的30多年间什么叫历史文化遗产,它和与之相关的“大众传播学”几乎成为了这门学科最重要的概念,关于大众传播的研究一度就是传播研究的代名词。根据本文两位研究者对20本常用的传播学教材(包括被广泛采用的本国学者编写的教材与翻译引进的国外教材)所做的一项与大众传播相关关键词的统计,“大众传播”一词共出现2206次,仅逊色于“受众”的4547次,“媒介”的3425次。(见下表)可见该词在传播学中的重要地位,它可以被看作传播学中最有显示度的核心概念之一。

与多数概念缺乏起码共识不同,“大众传播”自出现以来,在其描述性定义上并不存在太大分歧。“大众传播”一词源于“洛克菲勒研讨班”,据说它1939年第一次出现在洛克菲勒基金会社科部主管马歇尔写给拉斯韦尔的信中,前者想用这个概念来统摄“洛克菲勒研讨班”研究的主题,并得到认同。此后,拉斯韦尔用“五W”模式分解了这个概念的组成部分,即传播者、传播内容、传播渠道、受众与传播效果。在总结了前人的观点以后,麦奎尔曾经给“大众传播”定义:“由专业化的机构和技术组成,利用技术设备为大量的、异质的、广泛分散的受众来传播象征性内容的活动。”而在另一本被广泛认同的教材上,沃纳·赛弗林等人对大众传播的描述性定义进行了如下的陈述:“大众传播可以三项特征来确定:1.它针对较大数量的、异质的和匿名的受众。2.消息是公开传播的,安排消息传播的时间,通常是以同时到达大多数受众为目的,而且其特征是稍纵即逝的。3.传播者一般是复杂的组织,或在复杂的机构中运作,因而可能需要庞大的开支。”由此可见,对于大众传播是什么,美国学者的分歧似乎不大。

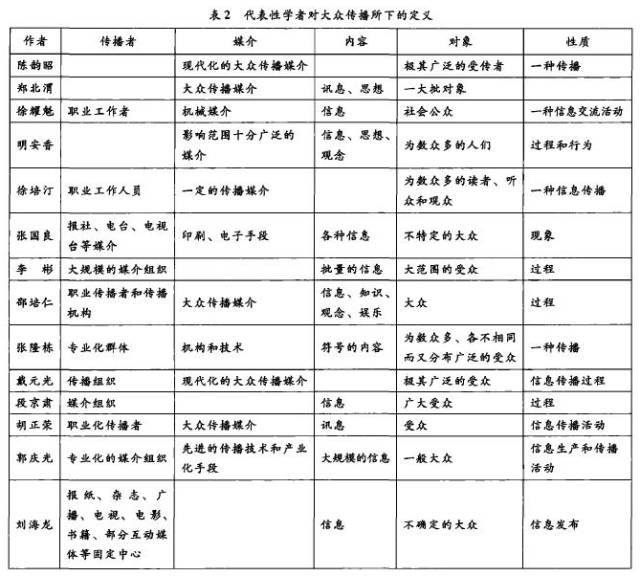

在国内,30多年来,也有大量学者为这个概念下过描述性定义,可以说是大同小异,没有本质的区别,可以看出他们之间的共识(比较见表2)。在国内的各种教材中,大家普遍认为大众传播是一种信息传递的现象或过程,其传播主体应当是专业的传播机构,渠道通常是现代传播技术,传播的受体应当是不确定的为数众多的社会个体。

然而对一个词的内涵而言,描述性定义并不是全部。对于作为一种阐释性研究的人文社会科学,对于某个概念性质、功能和意义的把握才是研究的真正起点。如果从这个角度来说,大众传播这个概念大概是中国传播学近40年的发展历程中,演变最为迅速的概念之一。词语的演变过程,快慢不一,这与这个词所处的社会环境密切相关。正如威斯所说:“在某些情况里,这种演变过程的确是非常缓慢的。它需要几世纪的时间累积,才能蓬勃发展,表现出积极活力。在其他的情况下,这种过程可能非常快速,尤其是在某些重要的领域里面。在一个具有规模且活跃的大学里,以及在一个大变动的时期(譬如说,战争),这种过程可能异常快速并且极易被察觉。”

“大众传播”一词在改革开放后不久正式登陆中国的学术界。当然在此之前,曾经以别的译名出现过,如1958年大众传播第一次被引入中国时翻译为“群众思想交通”,但显然没有引起关注:“在20世纪上半叶和中叶,传播学曾经两次敲响中国学界的大门。由于传播学与当时中国社会的知识环境不太吻合,致使这两次引进意义上的波荡均没有形成显著的学术影响力。”不过,当时的译名并不叫“大众传播”,而是叫“公众传播”。郑北渭在1978年第1期《外国新闻事业资料》上刊登《美国资产阶级新闻学:公众传播(mass communication)》,陈韵昭发表的编译文章《公众传播的研究》同样将大众传播译为“公众传播”,她在1981年曾经提到过“大众传播”:“在‘传’字后面还得加个‘播’字。在英语里,叫这做Mass Communication,也有人把它译作为‘大众传播’或‘公众通讯’的。”而张隆栋在当时则把这个概念翻译成了公众通讯。在译介希伯特文章《公共通讯的过程、制度和效果》所作的序言中提到:“20世纪30年代以来,美国新闻界开始把报纸、杂志、广播、电视等统称为‘公众通讯工具’(mass communication也有人译为‘公众传播工具’‘公众宣传工具’、‘公众交流工具’等等)。”然而到了1982年以后,几乎所有学者都开始使用“大众传播”这一概念。根据刘卫东在1982年第一次全国传播学研讨会上所记的笔记,当时与会的不少学者已经在发言中广泛使用“大众传播”这个词。张隆栋在当年的《国际新闻界》杂志上还连续发表了题为《美国大众传播学简述》的文章,较为系统地向中国学界介绍了美国大众传播学研究。1983年,肖月发表了《大众传播定义》一文,并明确指出:“大众传播是职业传播者使用机械媒介,广泛地、迅速地、连续地传播信息,以期在大量的、各种各样的受众中唤起传者预期达到的意念,并试图在各个方面影响受众的一个过程。”“大众传播”的称谓就此被广泛认可。

这种称谓是怎样不约而同的,今天已经很难考证,尽管这很重要,但不是本文的着力点。对于本文而言,更重要的是呈现当时中国学界对大众传播内涵的理解。正如张隆栋所言:“‘公众通讯工具’一词什么叫历史文化遗产,已成为资本主义国家各种宣传工具的通称,也是掩盖报纸、杂志、广播、电视等的阶级性的,最流行的资产阶级新闻观点。”而引进它的目的也是为了“供了解和批判美国新闻学提供参考”。张隆栋显然在上述说法中混渚了大众传播和大众传播学的边界,但还是说明在他们看来,大众传播是“西方资产阶级新闻事业的新发展”。有趣的是,无论是张先生的同事林珊、姜克安,还是中国社会科学院的沈如钢和徐耀魁,抑或是复旦大学的郑北渭和陈韵昭,他们好像都非常赞成这个说法。

1982年施拉姆访华后,这种观念又被再次强化。也许是因为施拉姆仔细考量了中国的听众都是新闻学者和新闻从业者,也当然是因为施拉姆本人的传播学在美国就被看作是新闻学取向的传播研究路径,因此施拉姆一开篇就很谦虚地说:“这一次我们不是来作演讲,或是作什么报告,我们只是来同大家座谈。谈谈在西方世界传学研究是怎样开始的,是怎样同新闻学研究连在一起的。”强调在四大奠基人的时代过去以后,他指出新闻学取向的传播研究是传学发展的第二个阶段:“这就是传学发展的第二阶段。总的来说,就是许多新闻系或广播系为了扩大研究范围,建立了和他们教学的系平等的研究所,以这些所为中心扩大对新闻的研究。……我要强调一点,这些研究所其实都是从新闻系或者新闻学院里派生出来的,而且做研究工作的人也都是原来研究新闻的学生。换句话说,支持这些研究所的力量还是新闻系和新闻学院。”施拉姆论说的主题当然不是大众传播而是大众传播学,但他的演讲毫无疑问地强化了中国学者对大众传播的既有认识,因为施拉姆佐证了他们的看法,大众传播学的研究对象是美国的新闻业什么叫历史文化遗产。

至此,一种二元对立的结构被创造出来了:社会主义的新闻事业和资本主义的大众传播,大众传播被清晰地界定为“文化他者”。当然,姓社姓资这种意识形态的二元结构在当时并不仅仅只存在于传播学研究之中,在各个学科都普遍存在,这是那个时代赋予知识形态的共同特征。不过,仔细分析不难发现在这一二元对立的表象之下,学者们有着完全不同的立场。相对激进的观点来自中国社会科学院新闻研究所,以沈如钢、孙旭培、陈崇山为代表的学者是希望从西方的传播学中借鉴到一些新潮的观点和科学的方法,去改变当时的新闻体制。相对保守的观点则来自于中国人民大学,他们认为搞懂西方的这套新闻运作方式有助于了解资本主义社会的当前发展,并要对资本主义的世界新闻秩序进行批判。不过总体而言,将大众传播视为资产阶级新闻学的新发展则有着更为现实的目的:以批判之名加以引进才能保证其在中国存在的合法性,既打破僵化的阶级斗争新闻报道的框架,又开拓了新的研究视角,充当更新观念的工具。

第一个后果多少有点搞笑。这种观点奠定了以后整个新闻传播一级学科的名称和走向。在此观点的基础上,当时的学者创造出了一个概念叫“新闻传播学”。1986年第二次全国传播学讨论会的主要成果便是确定了今后的工作任务:“努力建立中国式传播学理论体系”,由于考虑到大众传播学的提法难以被接受,就将之称为新闻传播学。“新闻传播学”的概念由此大肆流行,而“大众传播”的提法在国内却很少见;同时,即使在观念转变后的今天,还有很多人把大众传播等同于新闻事业。在新闻学框架下对大众传播的介绍,使大众传播沦为新闻学的一个分支,从而使大众传播的内涵和外延越发狭小。

另一个后果可能有些沉重,当时曲线引介的策略之举,为后来传播学的曲折命运埋下伏笔。由于大众传播是西方的新闻事业,因此对它的研究就是一种资产阶级自由化意识形态的表现。在1989年以后,“‘大众传播学’,被明明确确地注上是‘资产阶级的学说’”而受到公开指责和批判,一度曾导致相关研究完全停滞。好在这个沉重的后果在1992年“南巡讲话”后便渐渐告一段落。

资产阶级自由化的批判使学者们更加严谨审慎地对待大众传播的研究,他们意识到学科独立性的重要意义。然而,在一切谋求学科独立的努力中,学科合法性的建构显得尤其重要。这就要求传播研究者放弃大众传播是资产阶级新闻事业的看法,不谈姓社姓资的问题,而是将大众传播的普遍性呈现出来。于是,对大众传播研究的去化成为了当时学者们的主要工作,一种大众传播的“普适范式”渐渐浮出水面。这一过程在20世纪90年代中期以后随着一大批传播学教材的面世而完成。

在这些教材中,大众传播从“资产阶级新闻事业”变成了信息传播的一般形态,成为现代社会的必需要素。大众传播不再是“文化他者”,而也是我国常见的大规模信息传递活动,是全人类日常生活中最主要的传播行为。这些定义甚至以一种消灭历史的态度暗示:大众传播甚至“从来”都是人类最主要的传播行为。西方关于大众传播的“科学理论”,也完全可以应用于我国。大众传播学的评价也由“资产阶级新闻学”变为“西方传播学”历史文化街区60,变成了一门研究大众传媒的普适性科学,从“批判吸收”到“无论是它贯穿的科学方,还是它所贡奉的众多科学结论历史文化街区60,都有很强的普适性”,甚至“西方传播学在世界观和方上,在诸多研究结论中,总有其不尽科学的成份……这是不足为奇的现象,不能成为把传播学视为‘资产阶级货色’而弃之门外的理由”。大众传播作为传播学最主要研究对象的地位一旦确立,大众传播学作为一门科学的普适神话便自然而然地被建构起来。

在此基础上,大众传播研究的本土化问题被提上了议事日程。无论是稍早的以孙旭培为代表研究中国古代传播现象的华夏传播论还是稍后的以张国良为代表的通过实证方法在中国当代验证西方传播理论假说的主张,都在事实上希望将中国的传播现象或者说传播经验纳入到美国大众传播学的研究框架,使之成为价值中立的科学研究。张国良曾将孙旭培的本土化传播研究主张称之为“回到过去”的研究取向,对于该研究取向中的一些具体内容并不苟同:“中国传统文化中的一些内容已过时,例如大臣对皇帝委婉说话的技巧,那其实是古人在一种扭曲状态下的生存术,如今的中国已走上了社会主义和法制的道路,封建时代的和文化残余不应再有立足之地。”今天看来,更多人在用自己的实际行动支持和赞成张国良而不是孙旭培的路径。

仔细想来,如果从张国良的概念观和前提预设来看,张国良是默认了这样一个事实,即今天中国的新闻传播事业就是西方的大众传播,没有本质差别。而孙旭培的观念中,中国古代的传播现象与西方资产阶级新闻事业并不是一回事。因此从二者思想的碰撞中可以看出,大众传播已经从20世纪80年代学者头脑中“文化他者”自然而然地过渡为20世纪90年代传播学者头脑中人类传播的“普适范式”。不过吊诡的是,当学界在谈论一种所谓本土化的研究时,总是建立在文化多元主义的立场上,因为只有后者才能支撑其所谓的本土化的合法性。然而,中国传播学的本土化恰恰相反,它的提出建立在西方传播学普适性和文化一元化立场之上,是所谓的西方理论,中国经验。所以,这种奇怪的逻辑一直在阻碍着中国传播学的发展:多元意义之下的传播本土化研究恰恰建立在大众传播的普适性概念基础之上。

这种逻辑显然不可能得到学界的长期认同,所以,关于大众传播是一种普适范式的神话一旦生成便面临着消解。1997年新闻传播学一级学科的建立,使自下而上的学术活动变成了自上而下的学科建制。大众传播研究似乎走到了如施拉姆描述的美国传播学相同的路:一方面,传播学科渐显繁荣,文章、书籍、期刊、学科建设都取得了长足发展;另一方面,数量的急剧增长与学术质量的提升之间的关系严重失调。与此同时,互联网的兴起提供了大家反思大众传播的起点。重新反思大众传播的内涵与边界立刻成为传播研究的新起点。

21世纪以来的中国传播学术界全面展开了对大众传播内涵的反思,这些基于时间向度与空间向度的反思,已经基本解构了大众传播的普适性神话,并开始重新理解和建构大众传播的历史与空间边界。

在思想史的层面,研究者们基本在时间的维度上解构了传播生来就是大众传播的神话。大家开始普遍地意识到大众传播只不过是现代性发展史上意识形态国家机器社会控制的工具之一,它的产生与资产阶级意识形态统治紧密联系在一起,而且是一种生来具有“原罪”的社会控制技术。以美国为例,在进步主义时代,国内社会秩序解体,大众传播成为重塑统治秩序的社会控制工具,与之相伴随的是以自由为先导的民治主义思想的衰落;在两次世界大战期间,美国需要在世界范围内申张自身的诉求,形成有利于美国国家发展的世界秩序,而大众传播又成为建构和维系不平等世界信息秩序的技术手段。从《世界大战中的宣传技巧》到“美国战时新闻局”,大众传播一直与当权者的宣传和社会控制紧密地在一起。美国的大众传播说到底就是战争和冷战的产物,也是维系这种观念的工具。大众传播从来不是前20年被认识的那样,是全人类的共同传播行为,它是战争的产物,也是现代性的产物,它既不从来就存在,也不可能永远存在下去:“正是因为大众传播属于现代性的历史范畴,因此在现代性发生解体的时代,大众传播的式微是不可避免的后果。我们需要不斯反思大众传播的历史局限性,才能摆脱大众传播给我们建构的认知框架和思维定势。”正如单波指出的,美国大众传播研究不是“对人类传播现象的反映和概括”,而是当时美国学者“对人类传播实践的设计和开拓”。

在理论结构层面,随着对互联网群体传播研究的逐步深入,学者们开始意识到大众传播只是一种特定社会结构与意识形态的产物,在不同的社会结构与意识形态中,传播可能有完全不同的样貌。在web1.0的时代,传播研究者们只是觉得互联网传播在形式上与大众传播不太一样,需要重新考量和修正。其实,这时大家仍然没有摆脱大众传播作为普适性和主导性传播的观念,或者说,研究者仍然在用大众传播的标准来衡量互联网传播。然而,随着社交化媒体的兴起,研究者们终于意识到大众传播只能存在于与之相互建构的、经济和法律的结构之中,它只能适应于社会控制的意识形态。以社交化媒体的传播来反观大众传播,可以清楚地看到大众传播的边界。“大众传播的实际内涵只有通过在与日常交流的反观中才能得到一一体现:尽管这种反观并不是绝对的”。与社交化媒体所实现的互联网群体传播相比,大众传播大概可以这样来被描述:它有较为保守的意识形态取向,专业化大众传媒与国家有着千丝万缕的利益纠葛,它与主流意识形态或显在或潜在地具有一致性;它天然地建构一种二元对立的社会关系并因此造成下层社群对主流意识形态或积极或消极的反抗;它把传播简化为了效果问题。这样的传播方式,与互联网传播的意识形态、结构和侧重都截然不同。甚至在大众传播时代被打压的传播方式,如社群传播或集群传播,今天却是互联网传播的常态。

当然,划定了大众传播的历史与空间边界,解构了它的普适神话,并不意味着传播学的终结。事实上,它可能宣告的是传播学的范式。在全面展开互联网传播研究的今天,大众传播显然是一个很好的参照系,它以自身的独特方式映衬着互联网传播的特征,在这种互文现意的方式中,被解构神话的大众传播,体现出了它独特的学术价值。它帮助传播学更好地去理解互联网的社会结构与意识形态特征,使我们一开始就不需要被技术迷惑,直接着手探讨互联网的联结是如何改变我们周遭世界的关系和观念的。

有距离感地静观一个词语的变迁,实在是一项有趣的思想史研究。经过30多年的引进和学习,中国学者对大众传播的认识和理解始终因中国社会和文化环境的不断改变而改变。从受批判的“美国资产阶级新闻学理论的新发展”到脱去意识形态外衣的“过程”和“控制”,再到如今反思传播学中对其历史和社会边界的重新建构,大众传播的神话正在渐渐消散。但作为传播学曾经的核心概念,它依然是传播研究需要关注和研究的重点。

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186

1

1

0

0